バーチャル展示 戦後80年-戦争を知り、平和な未来を考える-

2025.8.6

バーチャル展示 戦後80年-戦争を知り、平和な未来を考える-

令和7(2025)年は、戦後80年の節目の年

今年は昭和100年目、そして戦後から80年目を迎えます。

「戦後」とは、

日本国内では一般的に第二次世界大戦(太平洋戦争)が終戦した1945年からを指します。

80年が経って戦争を体験した方は少なくなり、その言葉を直接伺える機会は減ってきています。

“80年前”なんて聞くと、遠い昔の話、今の日本は平和だから大丈夫と思うかもしれません。

しかし、ウクライナ、ガザなど世界では戦争状態にある地域もあります。

戦争の惨禍に改めて目を向け、その歴史から平和な未来を考えてみませんか。

第二次世界大戦(太平洋戦争)について知る

第二次世界大戦(太平洋戦争)に関する本

| タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 語り遺す戦場のリアル | 共同通信「戦争証言」取材班編 | 岩波書店 | 2016年 |

| 「昭和天皇実録」にみる開戦と終戦 | 半藤一利著 | 岩波書店 | 2015年 |

| 鼠島 : 10歳の空襲体験記, 新装第2版 | 楠山雅彦著 | 牧歌舎, 星雲社 (発売) | 2015年 |

| 中立国の戦い : スイス、スウェーデン、スペインの苦難の道標, : 新装版 | 飯山幸伸著 | 光人社 | 2014年 |

| ぼくは戦争は大きらい : やなせたかしの平和への思い | やなせたかし著 | 小学館クリエイティブ, 小学館 (発売) | 2013年 |

| 彫刻と戦争の近代 | 平瀬礼太著 | 吉川弘文館 | 2013年 |

| 写真でみる女性と戦争 | ブレンダ・ラルフ・ルイス著/松尾恭子訳 | 原書房 | 2013年 |

| 人間と戦争 : 一学徒兵の思想史 | 荘子邦雄著 | 荘子邦雄, 朝日新聞出版 (発売) | 2013年 |

| 首都防空網と「空都」多摩 | 鈴木芳行著 | 吉川弘文館 | 2012年 |

| 誰も知らなかったココ・シャネル | ハル・ヴォーン著/赤根洋子訳 | 文藝春秋 | 2012年 |

| 残留日本兵 : アジアに生きた一万人の戦後 | 林英一著 | 中央公論新社 | 2012年 |

| 戦争の記憶をどう継承するのか : 広島・長崎・沖縄からの提言 | 沖縄大学地域研究所編 | 芙蓉書房出版 | 2012年 |

| 未来に語り継ぐ戦争 | 東京新聞社会部編 | 岩波書店 | 2012年 |

| 新聞統合 : 戦時期におけるメディアと国家 | 里見脩著 | 勁草書房 | 2011年 |

| 真珠湾を語る : 歴史・記憶・教育 | 矢口祐人, 森茂岳雄, 中山京子編 | 東京大学出版会 | 2011年 |

| 国家と歴史 : 戦後日本の歴史問題 | 波多野澄雄著 | 中央公論新社 | 2011年 |

| ノルマンディー上陸作戦1944, 上 | アントニー・ビーヴァー著/平賀秀明訳 | 白水社 | 2011年 |

| ノルマンディー上陸作戦1944, 下 | アントニー・ビーヴァー著/平賀秀明訳 | 白水社 | 2011年 |

| 看護婦たちの南方戦線 : 帝国の落日を背負って | 大谷渡著 | 東方出版 | 2011年 |

| 昭和天皇と戦争の世紀 | 加藤陽子著 | 講談社 | 2011年 |

| 昭和天皇伝 | 伊藤之雄著 | 文芸春秋 | 2011年 |

| アニメとプロパガンダ : 第二次大戦期の映画と政治 | セバスチャン・ロファ著/古永真一, 中島万紀子, 原正人訳 | 法政大学出版局 | 2011年 |

| 若き特攻隊員と太平洋戦争 : その手記と群像 | 森岡清美著 | 吉川弘文館 | 2011年 |

| 新聞と戦争, 上 | 朝日新聞「新聞と戦争」取材班著 | 朝日新聞出版 | 2011年 |

| 新聞と戦争, 下 | 朝日新聞「新聞と戦争」取材班著 | 朝日新聞出版 | 2011年 |

| ヒトラーの最期 : ソ連軍女性通訳の回想 | エレーナ・ルジェフスカヤ著/松本幸重訳 | 白水社 | 2011年 |

| 第二次世界大戦の起源 | A.J.P.テイラー [著]/吉田輝夫訳 | 講談社 | 2011年 |

| 骨の戦世 (イクサユ) : フォト・ドキュメント : 65年目の沖縄戦 | 比嘉豊光, 西谷修編 | 岩波書店 | 2010年 |

| 硫黄島栗林中将の最期 | 梯久美子著 | 文藝春秋 | 2010年 |

| 沖縄戦が問うもの | 林博史著 | 大月書店 | 2010年 |

| 昭和天皇側近たちの戦争 | 茶谷誠一著 | 吉川弘文館 | 2010年 |

| 焦土からの出発 : 東京の記憶 | 田中哲男編著 | 東京新聞出版部 | 2010年 |

| 富・戦争・叡智 : 株の先見力に学べ | バートン・ビッグス著/望月衛訳 | 日本経済新聞出版社 | 2010年 |

| 大佛次郎の「大東亜戦争」 | 小川和也著 | 講談社 | 2009年 |

| 組織は合理的に失敗する : 日本陸軍に学ぶ不条理のメカニズム | 菊澤研宗著 | 日本経済新聞出版社 | 2009年 |

| 沖縄戦強制された「集団自決」 | 林博史著 | 吉川弘文館 | 2009年 |

| 総力戦と音楽文化 : 音と声の戦争 | 戸ノ下達也, 長木誠司編著 | 青弓社 | 2008年 |

| ペリリュー・沖縄戦記 | ユージン・B・スレッジ [著]/伊藤真, 曽田和子訳 | 講談社 | 2008年 |

| 戦う広告 : 雑誌広告に見るアジア太平洋戦争 | 若林宣著 | 小学館 | 2008年 |

| 地獄の日本兵 : ニューギニア戦線の真相 | 飯田進著 | 新潮社 | 2008年 |

| 二つの独裁の犠牲者 : ヒトラーとスターリンの思うままに迫害された…数百万人の過酷な運命 | パーヴェル・ポリャーン著/長勢了治訳 | 原書房 | 2008年 |

| 証言沖縄「集団自決」 : 慶良間諸島で何が起きたか | 謝花直美著 | 岩波書店 | 2008年 |

| 日米決戦下の格差と平等 : 銃後信州の食糧・疎開 | 板垣邦子著 | 吉川弘文館 | 2008年 |

| 日米開戦への道 : 避戦への九つの選択肢, 上 | 大杉一雄 [著] | 講談社 | 2008年 |

| 日米開戦への道 : 避戦への九つの選択肢, 下 | 大杉一雄 [著] | 講談社 | 2008年 |

| 日本のいちばん長い夏 | 半藤一利編 | 文藝春秋 | 2007年 |

| あの戦争から遠く離れて : 私につながる歴史をたどる旅 | 城戸久枝著 | エビデンス・コーポレーション情報センター出版局 | 2007年 |

| 戦艦大和 : 生還者たちの証言から | 栗原俊雄著 | 岩波書店 | 2007年 |

| ドイツは過去とどう向き合ってきたか | 熊谷徹著 | 高文研 | 2007年 |

| 陸軍特攻・振武寮 : 生還者の収容施設 | 林えいだい著 | 東方出版 | 2007年 |

| 十七歳の硫黄島 | 秋草鶴次著 | 文藝春秋 | 2006年 |

| 特攻とは何か | 森史朗著 | 文藝春秋 | 2006年 |

| 支配と暴力 | [倉沢愛子ほか執筆] | 岩波書店 | 2006年 |

| 戦場の諸相 | [吉田裕ほか執筆] | 岩波書店 | 2006年 |

| 帝国の戦争経験 | [杉原達ほか執筆] | 岩波書店 | 2006年 |

| 動員・抵抗・翼賛 | [テッサ・モーリス-スズキほか執筆] | 岩波書店 | 2006年 |

| 戦争の政治学 | 吉田裕 [ほか] 執筆 | 岩波書店 | 2005年 |

| なぜ、いまアジア・太平洋戦争か | 成田龍一 [ほか] 執筆 | 岩波書店 | 2005年 |

| テレビは戦争をどう描いてきたか : 映像と記憶のアーカイブス | 桜井均著 | 岩波書店 | 2005年 |

| 国民の「戦争体験」と教育の「戦争責任」 : 学習・研究のための序説 | 柿沼肇著 | 近代文芸社 | 2005年 |

| 子どもたちの8月15日 | 岩波新書編集部編 | 岩波書店社 | 2005年 |

| 八月十五日の神話 : 終戦記念日のメディア学 | 佐藤卓己著 | 筑摩書房 | 2005年 |

| 焼跡のグラフィズム : 「FRONT」から「週刊サンニュース」へ | 多川精一著 | 平凡社 | 2005年 |

| ビエルスキ・ブラザーズ : 無名の三兄弟が演じた奇跡のユダヤ人救出劇 | ピーター・ダフィ著/赤根洋子訳 | ソニー・マガジンズ | 2005年 |

| 娘と話すアウシュヴィッツってなに? | アネット・ヴィヴィオルカ著/山本規雄訳 | 現代企画室 | 2004年 |

| 米国のメディアと戦時検閲 : 第二次世界大戦における勝利の秘密 | マイケル・S. スウィーニィ著/土屋礼子, 松永寛明訳 | 法政大学出版局 | 2004年 |

| 昭和天皇「謝罪詔勅草稿」の発見 | 加藤恭子著 | 文藝春秋 | 2003年 |

| 検証人体実験 : 731部隊・ナチ医学 | 小俣和一郎著 | 第三文明社 | 2003年 |

| ヨーロッパの略奪 : ナチス・ドイツ占領下における美術品の運命 | リン・H・ニコラス著/高橋早苗訳 | 白水社 | 2002年 |

| ナチスになったユダヤ人 | マイケル・スケイキン著/小澤静枝訳 | DHC | 2002年 |

| 第二次世界大戦 | サイモン・アダムズ著/アンディ・クロフォード写真 | 同朋舎, 角川書店 (発売) | 2002年 |

| 昭和天皇の終戦史 | 吉田裕著 | 岩波書店 | 1992年 |

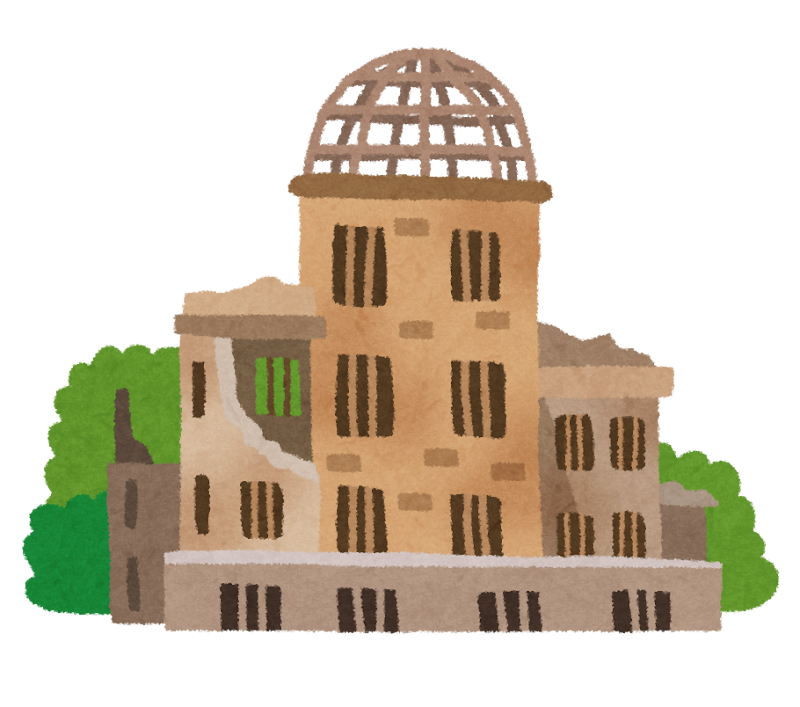

原子爆弾について知る

1967年(昭和42年)12月11日に行われた衆議院予算委員会において、佐藤総理の答弁が以下の内容となっております。

核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まないというこの核に対する三原則、

その平和憲法のもと、この核に対する三原則のもと、

そのもとにおいて日本の安全はどうしたらいいのか、これが私に課せられた責任でございます。

日本は原子爆弾を投下された唯一の国です。

核兵器とは何か、どれほどの被害があったのか、また、その影響がどれぐらい続くのかについて知り、

「核に対する三原則」ができた経緯について、理解を深めてみませんか?

原子爆弾に関する本

| タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 核のない未来を! : ヒロシマから世界へ 届けよう核被害者の声を! : 世界核被害者フォーラム報告記録集&追録 : グローバル危機の時代に問い直す | 森瀧春子, 田室武勝責任編集 | 世界核被害者フォーラム実行委員会 | 2020年 |

| 原爆を落とした男たち : マッド・サイエンティストとトルーマン大統領 | 本多巍耀著 | 芙蓉書房出版 | 2015年 |

| 核エネルギー言説の戦後史1945-1960 : 「被爆の記憶」と「原子力の夢」 | 山本昭宏著 | 人文書院 | 2012年 |

| 被爆を生きて : 作品と生涯を語る | 林京子 [述]/島村輝聞き手 | 岩波書店 | 2011年 |

| 原爆と検閲 : アメリカ人記者たちが見た広島・長崎 | 繁沢敦子著 | 中央公論新社 | 2010年 |

| 長崎原爆記 : 被爆医師の証言 | 秋月辰一郎著 | 日本ブックエース, 日本図書センター (発売) | 2010年 |

| 爆撃 | ハワード・ジン著/岸本和世, 荒井雅子訳 | 岩波書店 | 2010年 |

| 花の命は短かくて : 原爆乙女の手記 | 小島順編 | 日本ブックエース, 日本図書センター (発売) | 2010年 |

| ヒロシマ : 絶後の記録 | 小倉豊文著 | 日本ブックエース, 日本図書センター (発売) | 2010年 |

| 広島・長崎への原爆投下再考 : 日米の視点 | 木村朗, ピーター・カズニック著/乗松聡子訳 | 法律文化社 | 2010年 |

| ヒロシマ日記 | 蜂谷道彦著 | 日本ブックエース, 日本図書センター (発売) | 2010年 |

| 星は見ている : 全滅した広島一中一年生父母の手記集 | 秋田正之編 | 日本ブックエース, 日本図書センター (発売) | 2010年 |

| アメリカの歴史教科書が描く「戦争と原爆投下」 : 覇権国家の「国家戦略」教育 | 渡邉稔著 | 明成社 | 2007年 |

| 沈黙のヒロシマ/Silent Hiroshima | 仲川文江, 尾崎孝著/Akemi Wegmuller訳 | 文理閣 | 2007年 |

| いしぶみ : 広島二中一年生全滅の記録, 改訂新版 | 広島テレビ放送編 | ポプラ社 | 2005年 |

| 海のむこうのヒロシマ・ナガサキ : 韓国被爆者たちの歳月 | 太田康男著 | 麦秋社 | 2005年 |

| カウントダウン・ヒロシマ | スティーヴン・ウォーカー著/横山啓明訳 | 早川書房 | 2005年 |

| 原爆写真ノーモアヒロシマ・ナガサキ | 黒古一夫, 清水博義編/James Dorsey訳 | 日本図書センター | 2005年 |

| 新藤兼人・原爆を撮る | 新藤兼人著 | 新日本出版社 | 2005年 |

| チンチン電車と女学生 : 1945年8月6日・ヒロシマ | 堀川惠子, 小笠原信之著 | 日本評論社 | 2005年 |

| ヒロシマから問う : 平和記念資料館の「対話ノート」 | 「対話ノート」編集委員会編/安斎育郎監修/藤田明史, アンソニー・ガイスト英訳 | かもがわ出版 | 2005年 |

| 爆撃機ロンサムレディー号 : 被爆死したアメリカ兵 | トーマス・C.カートライト著/森重昭訳 | 日本放送出版協会 | 2004年 |

| ヒロシマを生きのびて : 被爆医師の戦後史 | 肥田舜太郎著 | あけび書房 | 2004年 |

| 報復ではなく和解を : いま、ヒロシマから世界へ | 秋葉忠利著 | 岩波書店 | 2004年 |

| 燐が燃えたまちヒロシマ : 被爆60周年によせて | 佐藤光雄著/阿部芳郎編 | 本の泉社 | 2004年 |

| なみだのファインダー : 広島原爆被災カメラマン松重美人の1945.8.6の記録 | 松重美人著/柏原知子監修 | ぎょうせい | 2003年 |

| ヒロシマ, 増補版 | ジョン・ハーシー著/石川欣一, 谷本清, 明田川融訳 | 法政大学出版局 | 2003年 |

| ヒロシマ : 壁に残された伝言 | 井上恭介著 | 集英社 | 2003年 |

| 広島原爆 : 8時15分投下の意味 | 諏訪澄著 | 原書房 | 2003年 |

| ヒロシマはどう記録されたか : NHKと中国新聞の原爆報道 | NHK出版編 | 日本放送出版協会 | 2003年 |

| 「爆心地」の芸術 | 椹木野衣著 | 晶文社 | 2002年 |

| [デューティ] : わが父、そして原爆を落とした男の物語 | ボブ・グリーン著/山本光伸訳 | 光文社 | 2001年 |

| 女たちが経験したこと : 昭和女性史三部作 | 上坂冬子著 | 中央公論新社 | 2000年 |

| 私はヒロシマ、ナガサキに原爆を投下した | チャールズ・W.スウィーニー著/James A.Antonucci, Marion K.Antonucci [著]/黒田剛訳 | 原書房 | 2000年 |

| 拒絶された原爆展 : 歴史のなかの「エノラ・ゲイ」 | マーティン・ハーウィット [著]/渡会和子, 原純夫訳 | みすず書房 | 1997年 |

| ジャック・アタリの核という幻想 | ジャック・アタリ著/磯村尚徳監訳/後藤淳一訳 | 原書房 | 1996年 |

| アメリカはなぜ日本に原爆を投下したのか | ロナルド・タカキ著/山岡洋一訳 | 草思社 | 1995年 |

| 原爆を見た聞こえない人々 : 長崎からの手話証言 | 長崎県ろうあ福祉協会, 全国手話通訳問題研究会長崎支部編集 | 文理閣 | 1995年 |

| 継続する悲劇 | 日本図書センター | 1993年 | |

| 惨禍の傷跡 | 日本図書センター | 1993年 | |

| 絶後の意志 | 日本図書センター | 1993年 | |

| ナガサキ | 日本図書センター | 1993年 | |

| 被爆の実相 | 日本図書センター | 1993年 | |

| ヒロシマ | 日本図書センター | 1993年 | |

| ヒロシマ・ナガサキを世界へ : 被爆医師の反核語り部世界行脚 | 肥田舜太郎著 | あけび書房 | 1991年 |

| ヒロシマ・死者たちの声 | 石川逸子著 | 径書房 | 1990年 |

| 長崎市長のことば | 本島等[著] | 岩波書店 | 1989年 |

| 写真集原爆をみつめる : 1945年広島・長崎 | 飯島宗一, 相原秀次編 | 岩波書店 | 1981年 |

平和とは

前にも述べたように、戦争を体験した方々から、直接話を聞く機会は少なくなっていますが、

戦争の悲劇を風化させず、記録として語り継いでいくことが平和につながるのではないでしょうか。

世界では、今もどこかで戦争が起きています。

一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合い、

周りの人たちのために、ほんの少し行動する。

結果的に分かり合えなくても、互いに分かり合うために努力し、

また、一定の距離を置くということも、ひとつの方法です。

“平和”とはどのようなものか、改めて考えてみませんか?

平和に関する本

| タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 「戦争への道」ではなく「平和への道」を進もう : 神話の呪縛を解く : のぶ爺さんの子と孫への話 | 高橋信敏著 | 清風堂書店 | 2023年 |

| アジアの平和とガバナンス | 広島市立大学広島平和研究所編 | 有信堂高文社 | 2022年 |

| へいわとせんそう | たにかわしゅんたろう文/Noritake絵 | ブロンズ新社 | 2019年 |

| 平和国家のアイデンティティ | 酒井哲哉編 | 岩波書店 | 2016年 |

| へいわってすてきだね | 安里有生詩/長谷川義史画 | ブロンズ新社 | 2014年 |

| 学生のためのピース・ノート | 堀芳枝, 上村英明, 高橋清貴編 | 御茶の水書房 | 2013年 |

| 平和主義とは何か : 政治哲学で考える戦争と平和 | 松元雅和著 | 中央公論新社 | 2013年 |

| 紛争と文化外交 : 平和構築を支える文化の力 | 福島安紀子著 | 慶應義塾大学出版会 | 2012年 |

| 職業は武装解除 | 瀬谷ルミ子著 | 朝日新聞出版 | 2011年 |

| ピカッ!ドン!!はもうやめて!!! : 世界中を平和な笑顔でいっぱいにしたい | 久野登久子文 : 佐藤八重子絵 | フレーベル館 | 2010年 |

| 平和と和解の思想をたずねて | 平和と和解の研究センター [ほか] 編著 | 大月書店 | 2010年 |

| 新編平和のリアリズム | 藤原帰一著 | 岩波書店 | 2010年 |

| 平和学を学ぶ人のために | 君島東彦編 | 世界思想社 | 2009年 |

| 平和構築 : アフガン、東ティモールの現場から | 東大作著 | 岩波書店 | 2009年 |

| 心をゆさぶる平和へのメッセージ : なぜ、村上春樹はエルサレム賞を受賞したのか? | 大胡田若葉, 早川誓子編集・翻訳協力 | ゴマブックス | 2009年 |

| 9条世界会議の記録 | 「9条世界会議」日本実行委員会編 | 大月書店 | 2008年 |

| 非暴力 : 武器を持たない闘士たち | マーク・カーランスキー著/小林朋則訳 | ランダムハウス講談社 | 2007年 |

| 普通の国になりましょう | C・ダグラス・ラミス著 | 大月書店 | 2007年 |

| 軟弱者の戦争論 : 憲法九条をとことん考えなおしてみました。 | 由紀草一著 | PHP研究所 | 2006年 |

| 憲法九条を世界遺産に | 太田光, 中沢新一著 | 集英社 | 2006年 |

| この日、集合。 : 「独話」と「鼎談」 | 井上ひさし [ほか] 著 | 金曜日 | 2006年 |

| この国が好き | 鎌田實文/木内達朗絵 | マガジンハウス | 2006年 |

| いま平和とは : 人権と人道をめぐる9話 | 最上敏樹著 | 岩波書店 | 2006年 |

| 憲法を変えて戦争へ行こうという世の中にしないための18人の発言 | 井筒和幸 [ほか著] | 岩波書店 | 2005年 |

| あなたの手で平和を! : 31のメッセージ | フレドリック ヘッファメール編/大庭里美, 阿部純子訳 | 日本評論社 | 2005年 |

| 国境なきアーティスト | エクトル・シエラ著 | 子どもの未来社 | 2005年 |

| 戦争と平和の政治学 | 纐纈厚著 | 北樹出版 | 2005年 |

| 平和のリアリズム | 藤原帰一著 | 岩波書店 | 2004年 |

| 21世紀の平和学 : 人文・社会・自然科学・文学からのアプローチ | 吉田康彦編著/岡本三夫 [ほか著] | 明石書店 | 2004年 |

| はじめて出会う平和学 : 未来はここからはじまる | 児玉克哉, 佐藤安信, 中西久枝著 | 有斐閣 | 2004年 |

| 武装解除 : 紛争屋が見た世界 | 伊勢崎賢治著 | 講談社 | 2004年 |

| 世界中のこどもたちが103 | 平和を作ろう!絵本作家たちのアクション著 | 講談社 | 2004年 |

| Peace : 戦争と平和のアルファベット絵本 | 橋本勝絵と文 | 七つ森書館 | 2004年 |

| ガルトゥング平和学入門 | ヨハン・ガルトゥング, 藤田明史編著 | 法律文化社 | 2003年 |

| 「平和構築」とは何か : 紛争地域の再生のために | 山田満著 | 平凡社 | 2003年 |

| 第9条と国際貢献 : 戦争のない世界を求めて | 勝守寛著 | 影書房 | 2003年 |

| 平和のための「戦争学」 | 松村劭著 | PHP研究所 | 2003年 |

📚過去のバーチャル展示一覧📚